大单元教学的两个跨越和三个赋能 | 头条

新时代教学变革,新课标、新教材、新高考、新评价“四新”背景下的“新教学”,其中很重要的一点就是素养本位的大单元教学。如何改变落后的教学和学习方式,让学习由浅层走向深度,是教育教学改革的核心问题,也是很多教师所面临的重要教研课题。

作为一线的教育实践者,如何把核心素养转化为扎扎实实的教育实践行动?学校提供怎样的思维支架和落地路径才能有效支持大单元教学?

大单元教学的两个跨越

银川市兴庆区实验第二小学教育集团跟踪了大量的课堂实践,发现面对新的课堂标准,一线老师要完成两个跨越。

跨越一:从教材单元到学习单元

第一个跨越是从教材单元到学习单元的跨越。教材单元是知识点的集合,老师们基本上是以教为主。新的课程标准发布以后,单元教学要开启的是一个学习单元,和以往以教知识为主的单元截然不同。这就需要重构单元,甚至是重组单元。

从原有的教材单元来讲,我们更看重知识目标的落地。而现在的学习单元更看重学习过程的开展,大部分老师依靠个体很难完成这样一个跨越。

跨越二:从课时教学到单元教学

老师们要完成的第二个跨越,是从课时教学到单元教学的跨越。

首先,从教学内容处理看,以往的教学设计是按照课时的划分来进行教材的内容处理,但现在是按照整个单元内容处理课时,甚至是需要重组单元。

其次,从教学关注点看,以前的课时教学,主要关注老师怎么教知识,但现在的单元教学是通过孩子的学习重组教学内容,这就涉及教学思路、教学形式和教学评价的变化。

在这种情况之下,新的教学会面临一系列真实的问题。一方面,两个核心问题是单元大概念如何提取及大概念与学科小概念的关系是什么?另一方面,怎样把单元大概念转化为单元核心探究问题?

围绕这两点又会延申出很多子问题,比如:如何将学科单元目标分解为课时的单元目标?学科单元目标的素养用哪种形式去表达?如何将教学目标转化为一个教育的实际行动?怎样的统整才是基于理解的思维训练,而不只是一个思维的拼盘?单元跨学科实践案例如何开发、如何实施、如何评估?怎样围绕问题设计可视化大任务?……

当这些问题集聚在一起的时候,学校管理者面对的就不仅仅一堂课或几堂课的问题。如果学校解决不好这些问题,就会影响整个学科的教学推进,甚至让核心素养在学校落地都成为一纸空谈。

三个赋能,让大单元教学高效落地

在2022版新课标出台之前,我们就开始推进大单元教学。经过两年探索,学校形成了“大概念—大单元—问思辨”统整教学模型,其结构化流程具备规模化实施的优势。

为了推动统整教学模型的落地,我们提出了“三个赋能”。

工具赋能:建立大单元教学课堂范式

崔允漷教授在《素养时代的单元如何设计》提到,单元是指依据统摄中心按学习的逻辑组织起来的、结构化的学习单位,是实现素养目标的微课程计划(最小的教学单位)。也就是说,结构化思维是大单元设计的底层逻辑。尤其是小学教育来说,是学校在大单元教学面前必然碰到的一个首要问题。

“大概念·大单元·问思辨”统整教学

以前我们都是教知识点,属于散点思维,但是现在要转换成结构化思维,就得有一套逻辑来支撑它。我们和万物启蒙研究院一起提出了大概念逻辑,引入语文学科“大概念·大单元·问思辨”统整教学策略,将课程思维迁移到教材教学,以大单元问思辨概念统整教学,有效帮助教师站在更大的时空背景去解构、设计、重组教材。

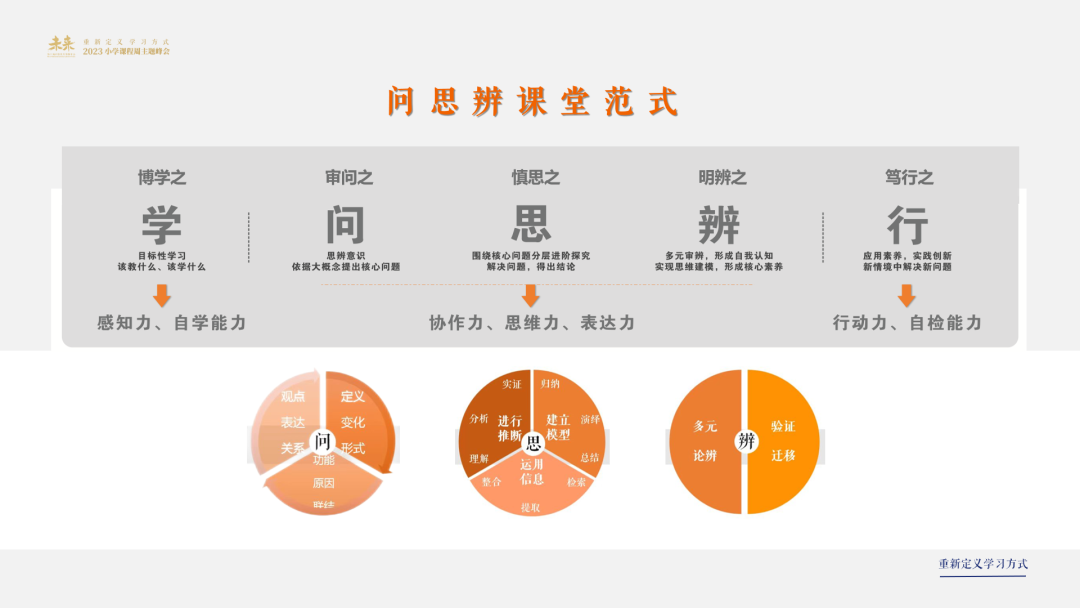

“问思辨”是大概念驱动大单元教学的思维路径,帮助教师从“教教材"转向“用教材教",让教学行走在核心素养发展轨道,学生通过信息检索、体验探究、推理判断、实践验证等思维过程,从而获得发现、感悟、创造和自我认知的教育赋能。

以语文学科为例,我们用九大超学科概念统整语文教学,没有按以往的主题、内容或文体重组,而是以高位的、普世的、宏观的思维支点来反向解构,然后重组了大单元教学。在统编教材的双线组员的基础上,立足语文课程核心标准,然后每组语文单元教材都用一个超学科思维方法去解构,通过设立一个整体的思维模型(学习历程),实现儿童母语素养的整体提升。

思维九法驱动大任务群

大单元教学的核心问题是怎样去驱动大任务群,也就是如何设置大任务群。我们用九大概念(定义、变化、形式、功能、原因、联结、关系、表达、观点)来驱动问这个核心问题。

建立了大任务群以后,为了让学生的思维步步进阶,我们又引进了思维九法(整合、检索、提取,实证、理解、分析,总结、归纳、演绎),从运用信息到进行推断,到最后建立模型,一步步支撑课堂探究。

对于学生的假设性结论如何进行论辩?我们采用了二元范畴来验证孩子们形成的观点,变成了课堂上最有力的支撑。同时,在这样的课程中,学校设置了多个模型提供给老师。比如大概念提取,其实是隐于教学设计的内在原则,是单元统整的操作支点。即以大概念定位一个单元的核心问题,然后以核心问题驱动问、思、辨,再用“思维九法”支持每一个单元在每一篇课文中的进阶。

在统整目标中,我们把它分为按照物、器、道,又把它分为文字、文学、文化。在单元统整思路里,首先是把知识目标对应单元的文字;学生进入阅读探究以后,能力目标对应的是文学;学生获得了阅读感悟,内化成素养,我们把它称为文化。

建构单元统整路径

同时以探究性学习为主线,建构了单元统整的整体化思路。即:确定概念、提出问题、设计方法、探究路径、形成能力、达成素养、建立模型、设计评价。

在一节课的大单元进阶中,我们执行的是学问思辨型的 5 个思维模型,核心问题在于每一课的探究问题的灵活应用,可以是1学1问,也可以是学-问-思,也可以是思-思。在问题进阶中,需要运用信息,然后分析、推断、总结、归纳,形成观点,达成思维的步步进阶。这样的思维支架非常有利于一线老师运用实践。与以往的语文课相比,“问思辨”更探究了背后的一种思维。“学-问-思-辨-行”虽然以模型将教学程序结构化,但是,每一个程序都给一线教师留有创造性设计的空间。以大概念引领教师走向大视野、大格局、大学科的教学境界。

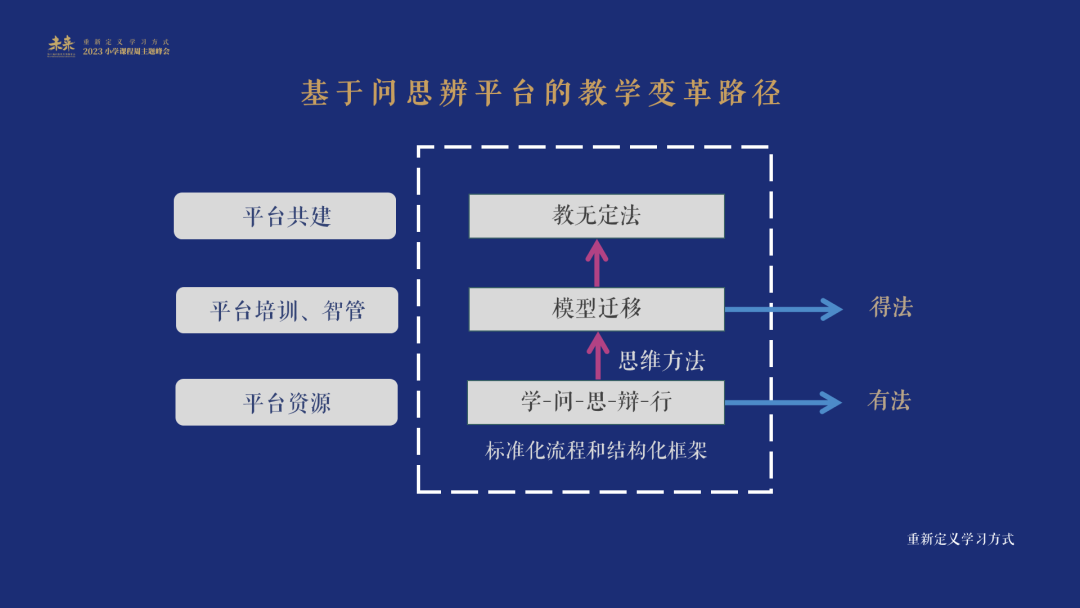

技术平台赋能:建立教学资源平台

结构化的教学程序形成之后,还需要第二个路径支持,即建设”问思辨“教学平台,通过清晰的实操教本,帮助老师重建课堂行为。我们搭建了“问思辨·大概念·大单元”统整教学平台,从上课、备课、教研三个维度支持老师,涵盖了整个小学语文 2- 6 年级所有的课前、课中、课后资源。

比如备课的时候,老师只需点击“备课资源”,就可以看到 2- 6 年级一整套的教学资源,包括课文解读、课堂 PPT 以及专家给出的授课方法。此外,还有教学模型、名师支持、教研支持、课堂实录等。平台现在有 2000 多名老师用这套资源上课,他们的课也随时有一些优秀的片段会上传到平台。通过培训和呈现更多的案例去观察老师们的课堂,让老师们的课堂逐渐得法。

这样的资源平台提供了标准化的流程和结构化的方法,帮助老师运用教学模型和思维支架,形成了可迁移的思维和生成式的课堂。

组织管理赋能:建构专业共同体

从探索到实践到再探索,大单元教学需要在专业上不断进阶。学校通过建构专业共同体,让组织管理赋能大单元教学。在探索过程中,很多老师一直在原有的基础上不断地去提升、改进他们的教学。因此,在搭建起技术平台以后,我们还建构了一个问思辩的专业发展共同体,发挥网络教群体教研的力量,促进教师教学方式的群体变革。

最初,这个共同体由区里的七八十名骨干老师构成,后来全国有2000 多位老师参与,各地名校名师共同切磋、同侪共进,大家共创完成一套资源搭建,形成跨区域、分年级、常态化的”问思辨“教师专业成长网络教研共同体。

如此一来,老师备课就不再孤军奋战。面对新的课题或转型期遇到的问题,全部在一线都转化为有效的、扎扎实实的落地行为,常态化提升教学效率与质量。

2021年10月以来,学校开启云平台混合式教研,大数据资源共享的新型研修模式。每周一次分年级进入线上教研开展专题研讨,两周一次进入线上专家引领开展问题解析,真正实现一线老师的课堂转型。

在这过程中,我们基于问思辨这一思维模型去做解读,老师们围绕着这套系统化的思维模型做教学实践。教研也围绕这一套实践结果进行逐层深化,以及教学反思,形成了一个完整的进阶闭环。具体方法如下:

内容紧扣课本

经过语文学科的实践后,我们把”问思辨“方法论迁移到全科。每一次教研的时候,大家明显感觉到,内容是紧扣课本的,每个单元的教研讲解和指导都超于教学进度。

时间跨度长

再者就是教研时间跨度长,基本上每一学期都会有 8 次基于教学问题的大研讨和 8 次基于理论方面的研究。从开学至学期结束,历时半年,专家团队带着一线老师一同交流学习。每个单元的教研讲解与指导,超前于教学进度,让每个老师在课堂的实践胸有成竹。

实操为主

每个单元的教学设计,由联盟校的老师与万物启蒙课程研究院专家共同打磨制作。

成果共享

所有的教研成果将上传至资源平台,联盟校的老师们均可使用。比如学校有很多的在线教室,老师们上课的时候觉得好的课可以随时实录下来,上传到资源平台,经过资源平台进行进一步解构,给年轻的老师提供帮助。

通过思维工具赋能,帮助老师建立大单元教学的范式,从单元设计方面帮助老师;通过技术平台赋能,建设大单元平台,支持老师的课堂教学;通过组织管理赋能,建构专业共同体。

如此,学校以一种方法论、一套工具箱、一组课堂教学的系统化支架为教师提供了课堂变革的路线图,其结构化流程具备规模化实施的优势,实现教学方法的迁移应用,有效地帮助教师群体落地大单元教学,从而核心素养才能真实地在学校落地。